「オール電化にしたのに電気代が高い…」「本当に光熱費を節約できるの?」と悩んでいませんか。

結論として、オール電化は夜間の割安な電力を活用する料金プランと、ご家庭の生活スタイルを合わせることで光熱費を大幅に節約できます。

本記事では、オール電化で電気代を節約できる仕組みから、エコキュートやIHクッキングヒーターの具体的な使い方、メリット・デメリットまで網羅的に解説します。

さらに、導入費用やガス併用との比較、最適な電力会社のプラン選びのポイントも紹介します。

この記事を読めば、ご家庭に合った節約術を実践し、電力プランの見直しを具体的に検討できるようになります。

オール電化とは?基本の仕組みと特徴

「オール電化」という言葉を耳にする機会は増えましたが、具体的にどのような仕組みで、私たちの生活にどんな影響を与えるのでしょうか。

オール電化住宅とは、家庭内で使用するすべてのエネルギーを電気でまかなう住宅のことです。

ガスコンロやガス給湯器の代わりに、IHクッキングヒーターやエコキュートといった電気設備を利用します。

この章では、オール電化の基本的な定義から、導入するメリット・デメリットまでを詳しく解説し、電気代の節約を考える上での基礎知識を深めていきます。

オール電化の定義と導入の流れ

オール電化を検討する第一歩として、その定義を正しく理解し、どのような手順で導入するのかを把握しておくことが重要です。

ここでは、オール電化住宅の具体的な設備と、導入に至るまでの一般的なプロセスをご紹介します。

オール電化住宅では、主に以下の3つの設備を電気で動かします。

- 給湯設備:エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯機)などを使用し、夜間の割安な電力でお湯を沸かして貯めておきます。

- 調理設備:IHクッキングヒーターを使用し、火を使わずに安全に調理します。

- 冷暖房設備:エアコンや床暖房、蓄熱暖房機など、電気をエネルギー源とする機器で室温を快適に保ちます。

これらの導入は、一般的に以下の流れで進められます。

- 相談・業者選定:リフォーム会社、ハウスメーカー、家電量販店などに相談し、自宅の状況に合ったプランの提案を受け、見積もりを依頼します。

- 現地調査:業者が実際に家を訪問し、エコキュートの設置スペースや配線、分電盤の状況などを確認します。

- 契約:見積もり内容や工事日程に納得できたら、正式に契約を結びます。

- 電力会社への申請:オール電化向けの電気料金プランへの変更手続きを行います。多くの場合、業者が代行してくれます。

- 設置工事:既存のガス設備の撤去や、IHクッキングヒーター、エコキュートなどの設置工事を実施します。工事は1日~数日で完了することが一般的です。

- 利用開始:工事完了後、機器の取り扱い説明を受け、オール電化住宅での新しい生活がスタートします。

オール電化にするメリット(光熱費節約・快適性など)

オール電化を導入することで、電気代の節約だけでなく、日々の暮らしにおける安全性や快適性の向上も期待できます。

具体的にどのようなメリットがあるのか、多角的な視点から見ていきましょう。

| メリットの項目 | 具体的な内容 |

| 光熱費の一本化と節約 | ガスと電気の基本料金を電気に一本化できるため、ガスの基本料金が不要になります。さらに、夜間の割安な電力を活用する料金プランを選ぶことで、エコキュートでの給湯コストを大幅に削減できます。 |

| 安全性の向上 | IHクッキングヒーターは火を使わないため、火災のリスクやガス漏れ、一酸化炭素中毒の心配がありません。小さなお子様や高齢のご家族がいる家庭でも安心して調理できます。 |

| キッチンの快適性と清掃性 | IHクッキングヒーターは天板がフラットなため、調理後の拭き掃除が非常に簡単です。また、火を使わないので夏場のキッチンでも室温が上がりにくく、快適に料理ができます。 |

| 災害時の備え | エコキュートの貯湯タンクに貯められた水は、断水時に非常用の生活用水として利用できます。また、一般的に電気はガスや水道よりも復旧が早い傾向にあるため、災害後の生活再建にも有利とされています。 |

| 環境への配慮 | ヒートポンプ技術を利用するエコキュートは、空気の熱を効率的に利用してお湯を沸かすため、CO2排出量を抑えることができます。太陽光発電システムと組み合わせることで、さらに環境に優しい暮らしを実現できます。 |

オール電化のデメリット(初期費用・停電リスクなど)

多くのメリットがある一方で、オール電化には導入前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。

後悔しない選択をするために、良い面だけでなくリスクもしっかりと理解しておきましょう。

| デメリットの項目 | 具体的な内容と対策 |

| 初期費用が高額になる | エコキュートやIHクッキングヒーターなどの機器購入費と設置工事費が必要となり、ガス設備からの切り替えにはまとまった費用がかかります。国や自治体の補助金制度を活用することで、負担を軽減できる場合があります。 |

| 停電時にすべての機能が停止する | 電気にすべてのエネルギーを依存しているため、停電が発生すると給湯、調理、冷暖房などが一切使用できなくなります。対策として、太陽光発電と蓄電池を併設したり、カセットコンロやポータブル電源を備えておくと安心です。 |

| 昼間の電気料金が割高になる可能性 | オール電化向けの料金プランは、夜間電力が安い代わりに昼間の電力単価が割高に設定されていることが多くあります。日中に在宅している時間が長く、電気使用量が多い家庭では、かえって電気代が高くなるケースもあるため注意が必要です。 |

| エコキュートの設置スペースが必要 | お湯を貯める貯湯タンクと、空気を圧縮するヒートポンプユニットの2つを設置するスペースが必要です。特にマンションや敷地が限られる住宅では、設置場所の確保が課題となることがあります。 |

| お湯切れのリスク | エコキュートは夜間に沸かしたお湯をタンクに貯めて使う仕組みのため、来客などで一度に大量のお湯を使うと湯切れを起こす可能性があります。家族の人数やライフスタイルに合ったタンク容量の機種を選ぶことが重要です。 |

| エコキュートの運転音 | ヒートポンプユニットは、お湯を沸かす際に「ブーン」という低周波音を発生させます。深夜に稼働するため、寝室の近くや隣家との距離が近い場所に設置すると、騒音トラブルの原因になる可能性も考慮し、設置場所を慎重に選ぶ必要があります。 |

オール電化で電気代を節約できる理由

オール電化住宅が電気代の節約につながると言われるのには、明確な理由があります。

それは、ガスを一切使わない代わりに、電気を効率的に活用するための仕組みが整っているからです。

この章では、オール電化がなぜ光熱費の削減に貢献するのか、その核心となる「電気料金プラン」と「夜間電力の活用」、そして「専用家電の賢い使い方」という3つの視点から詳しく解説します。

電気料金プランとオール電化の相性

オール電化で電気代を節約する上で最も重要なのが、電力会社が提供する「オール電化向けの電気料金プラン」を契約することです。

これらのプランは、1日を複数の時間帯に分け、それぞれ異なる電気料金単価を設定しているのが大きな特徴です。

一般的に、電力需要が少ない深夜から早朝にかけての「夜間時間帯(ナイトタイム)」の料金が割安に設定されています。

一方で、多くの家庭で電気をたくさん使う日中の「昼間時間帯(デイタイム)」は割高に設定されています。

この料金の差をうまく利用することが、オール電化での節約の基本戦略となります。

以下は、一般的な時間帯別料金プランのイメージです。

| 時間帯区分 | 時間帯(例) | 料金単価 | 特徴 |

| ナイトタイム | 23:00~翌7:00 | 割安 | 電力需要が少なく、料金が最も安く設定されている時間帯。エコキュートのお湯の沸き上げや、タイマー付き家電の利用に最適。 |

| リビングタイム(または朝晩時間) | 7:00~10:00、17:00~23:00 | 普通 | 朝食や夕食の準備、家族が在宅していることが多い時間帯。料金は標準的。 |

| デイタイム(または昼間時間) | 10:00~17:00 | 割高 | 電力需要がピークになる時間帯で、料金が最も高く設定されている。この時間帯の電気使用をいかに抑えるかが節約の鍵。 |

※上記はあくまで一例です。

時間帯の区分や料金単価は、契約する電力会社やプランによって異なります。

ご自身のエリアの電力会社のウェブサイトで、最新のオール電化向けプランを確認することが重要です。

夜間電力を活用した節約効果

オール電化住宅の節約効果を最大限に引き出すのが、割安な「夜間電力」の活用です。

その中心的な役割を担うのが、給湯器である「エコキュート(自然冷媒ヒートポンプ給湯機)」です。

エコキュートは、電気料金が安い夜間のうちに、ヒートポンプ技術を使って効率よくお湯を沸かします。

そして、沸かしたお湯を断熱性の高い貯湯タンクに貯めておくことで、電気料金が高い昼間にはお湯を沸かすことなく、貯めておいたお湯を使用できるのです。

家庭のエネルギー消費の中で大きな割合を占める給湯コストを、最も安い時間帯の電気でまかなうことができるため、これがオール電化の大きな節約効果を生み出します。

この仕組みは「ピークシフト」とも呼ばれ、電力需要が集中する昼間の電力使用を夜間に移行させることで、電力網全体の負荷を平準化する社会的なメリットもあります。

また、エコキュート以外にも、夜間に熱を蓄えて昼間に放熱する「蓄熱式暖房機」なども、同じく夜間電力を活用して暖房費を抑えるための設備です。

電気代を抑えるための家電の使い方(IH・エコキュートなど)

オール電化向けの料金プランを契約し、夜間電力を活用する仕組みを理解したら、次は日々の家電の使い方を工夫することで、さらなる節約が可能です。

特に、オール電化の主要設備であるエコキュートとIHクッキングヒーターの使い方がポイントになります。

エコキュートの節約術

- 沸き上げモードの最適化

家族の人数やお湯の使用量に合わせて、沸き上げモードを適切に設定しましょう。

「おまかせ」モードは便利ですが、来客などで一時的にお湯を多く使った翌日に、必要以上に沸かしてしまうことがあります。

旅行などで数日間家を空ける際は、必ず「沸き上げ休止」設定を行い、無駄な沸き上げを防ぎましょう。 - ピークカット設定の活用

日中の電気料金が高い時間帯に、お湯が足りなくなっても自動で沸き増しをしないようにする「ピークカット」や「沸き増し停止」機能を設定します。これにより、割高な電気代での沸き上げを確実に防ぐことができます。 - 「追いだき」より「高温足し湯」

お風呂のお湯がぬるくなった場合、「追いだき」はタンクのお湯の熱を使って浴槽のお湯を温め直すため、効率が落ちることがあります。

一方、「高温足し湯」はタンク内の熱いお湯を直接浴槽に足すため、より少ないエネルギーでお湯の温度を上げることができます。

IHクッキングヒーターの節約術

- 適切な調理器具を選ぶ

IHクッキングヒーターは、鍋自体を発熱させる仕組みのため、調理器具の材質や形状が熱効率に大きく影響します。

一般財団法人製品安全協会が定める「SGマーク」の付いた、IH対応の鍋やフライパンを使用してください。

特に、鍋底が平らで厚みがあり、ヒーター面にぴったり密着するものほど効率よく加熱できます。 - 調理の工夫で加熱時間を短縮

煮込み料理などでは、圧力鍋を併用すると調理時間を大幅に短縮でき、結果的に電気代の節約につながります。

また、調理中は鍋に蓋をすることで熱が逃げにくくなり、加熱時間を短くできます。

IHは火力が強く、火を止めた後も鍋自体の温度が下がりにくいため、余熱を利用した調理も効果的です。 - タイマー機能の活用

IHクッキングヒーターに搭載されているタイマー機能を積極的に使いましょう。

設定した時間で自動的に加熱が止まるため、無駄な加熱や消し忘れを防ぐことができます。

これらの工夫に加え、食器洗い乾燥機や洗濯乾燥機などもタイマー機能を活用し、電気料金の安い夜間時間帯に運転させることで、家全体の電気代を効率的に削減することが可能です。

また、日常生活における節電の意識も、費用を抑えるうえで大切です。

以下の記事では、普段の生活の中で意識すると効果的に電気代を節約出来る方法を紹介しています。

【合わせて読みたい記事】

賢く電気代を節約する方法を紹介!簡単にできるものから意外と知られていない小技までご紹介!

オール電化にかかる費用と注意点

オール電化の導入を検討する際、多くの方が気になるのが費用面です。

初期投資にどれくらいかかり、いつ頃回収できるのか、また電気代以外にかかるコストはないのか、といった疑問は尽きません。

この章では、オール電化にかかる費用全般と、導入後に後悔しないための注意点を詳しく解説します。

初期投資の費用相場と回収期間

オール電化の導入には、主に給湯器を「エコキュート」に、コンロを「IHクッキングヒーター」に交換するための機器本体費用と設置工事費が必要です。

ここでは、それぞれの費用相場と、光熱費の削減によって初期投資をどのくらいの期間で回収できるのか、その目安を見ていきましょう。

| 設備 | 費用相場 | 備考 |

| エコキュート | 30万円~70万円 | タンク容量(370L、460Lなど)や機能(フルオート、オートなど)によって変動します。 |

| IHクッキングヒーター | 10万円~30万円 | ヒーターの口数(2口、3口)やグリルの性能などによって変動します。 |

| 合計 | 40万円~100万円 | 既存の給湯器の撤去費用や、追加の電気工事費などが別途かかる場合があります。 |

初期投資の回収期間は、現在の光熱費やエネルギーの使い方によって大きく異なります。

例えば、現在プロパンガスを使用していて光熱費が高いご家庭ほど、オール電化による削減額が大きくなるため、回収期間は短くなる傾向にあります。

仮に月々の光熱費が5,000円安くなった場合、60万円の初期投資であれば120ヶ月、つまり10年で回収できる計算になります。

正確な回収期間を知るためには、複数の施工会社から見積もりを取り、光熱費のシミュレーションを依頼することをおすすめします。

オール電化と住宅ローン・補助金の関係

高額になりがちなオール電化の初期費用ですが、住宅ローンや国・自治体の補助金制度をうまく活用することで負担を軽減できる場合があります。

特に、省エネルギー性能の高い機器の導入を支援する制度は、積極的に活用したいところです。

新築で家を建てる場合は、オール電化設備の費用を住宅ローンに含めて借り入れするのが一般的です。

リフォームで導入する際も、金融機関が提供するリフォームローンを利用できます。

また、国や地方自治体は、省エネ設備の普及を目的とした補助金制度を実施していることがあります。

例えば、経済産業省資源エネルギー庁が主導する「給湯省エネ事業」では、対象となる高効率エコキュートの導入に対して補助金が交付されます。(※制度の有無や内容は年度によって変わるため、最新情報の確認が必要です。)

お住まいの市区町村が独自に補助金制度を設けているケースも多いため、自治体のホームページなどで確認してみましょう。

これらの補助金は予算や期間が定められていることがほとんどですので、計画段階で早めに情報を集めることが重要です。

電気代以外のランニングコスト(メンテナンス・修理)

オール電化は月々の光熱費を電気代に一本化できますが、見落としがちなのが機器のメンテナンス費用や将来的な修理・交換費用です。

長期的な視点でコストを考えるために、これらのランニングコストについても事前に把握しておきましょう。

エコキュートやIHクッキングヒーターの寿命は、一般的に10年~15年と言われています。

つまり、10数年後には機器の交換が必要になり、再びまとまった出費が発生する可能性があることを念頭に置かなければなりません。

また、エコキュートは性能を維持するために、ご自身でできる簡単な定期メンテナンス(年に2~3回程度の貯湯タンクの水抜きなど)が推奨されています。

メーカー保証期間が過ぎた後に故障が発生した場合、修理費用は数万円から十数万円と高額になることもあります。

長期的なコスト計画を立てる際には、将来の交換費用も積み立てておくといった備えが大切です。

電気代が高くなるケース(大家族・使用量が多い家庭)

オール電化は夜間の割安な電力を活用することで節約効果を発揮しますが、ライフスタイルによっては逆に電気代が高くなってしまうことがあります。

オール電化向けの料金プランは、夜間電力単価が安い代わりに、日中の電力単価が割高に設定されているのが一般的です。

そのため、日中も家族の誰かが在宅しており、エアコンやテレビ、調理などで電気を多く使う大家族の場合、割高な日中料金が適用される時間帯の電力消費量が増え、トータルの電気代が想定より高くなる可能性があります。

また、日中にお湯を使いすぎて湯切れを起こし、エコキュートが割高な電力で「沸き増し」を頻繁に行うようなケースも電気代を押し上げる要因となります。

古い型の家電を使っている場合の非効率リスク

オール電化にしたからといって、家中の家電が自動的に省エネになるわけではありません。

特に、長年使用している古い型の家電は消費電力が大きく、オール電化の節約効果を半減させてしまう可能性があります。

例えば、10年以上前のエアコンや冷蔵庫は、最新の省エネモデルと比較して消費電力が格段に大きいことが知られています。

せっかくエコキュートやIHクッキングヒーターで効率よくエネルギーを使えるようにしても、他の家電で電気を無駄遣いしていては、期待したほどの節約効果は得られません。

オール電化の導入を機に、家の中にある古い家電を省エネ性能の高い製品へ買い替えることも、長期的な電気代節約のためには非常に有効な手段です。

電気料金プランの見直し不足

電力自由化以降、多くの電力会社から多様な料金プランが提供されています。

オール電化を導入した際に契約したプランを、その後一度も見直していないというご家庭も多いのではないでしょうか。

しかし、家族構成の変化(子供の独立など)やライフスタイルの変化(在宅ワークの開始など)によって、最適な電気料金プランは変わっていきます。

また、電力会社各社は社会情勢に合わせて料金プランを改定したり、新しいプランを発表したりします。

燃料費調整額の変動なども含め、定期的に契約内容を見直し、ご自身の家庭に最も合ったプランを選択し続けることが、無駄な出費を抑える上で非常に重要です。

電力会社の比較サイトなどを活用し、年に一度は料金シミュレーションをしてみることをおすすめします。

オール電化の電気代は高い?比較とシミュレーション

「オール電化にすると電気代が高くなる」という話を聞いたことがあるかもしれません。

しかし、これは必ずしも事実ではなく、ご家庭のライフスタイルや契約する料金プランによって大きく変わります。

実際には、ガス併用住宅よりも光熱費を大幅に削減できるケースも少なくありません。

この章では、電気代が高くなる家庭の特徴を解説し、ガス併用との光熱費比較、具体的な料金シミュレーションを通じて、オール電化の経済性を多角的に検証します。

電気代が高くなる家庭の特徴

オール電化のメリットを最大限に活かすには、夜間の割安な電力を上手に使うことが鍵となります。

もし、ご家庭の生活スタイルがオール電化向けプランの特性と合っていない場合、かえって電気代が高くなってしまう可能性があります。

以下に挙げる特徴に当てはまる場合は、特に注意が必要です。

- 日中の電気使用量が多い家庭

オール電化向けの料金プランは、夜間電力単価が安い代わりに、日中の単価が割高に設定されていることが一般的です。

そのため、日中に家族が常に在宅しており、冷暖房や調理、その他の家電を頻繁に使用するご家庭では、電気代が高くなる傾向があります。 - お湯の使用量が極端に多い家庭

エコキュートは夜間にお湯を沸かして貯めておく仕組みですが、大家族や来客などで想定以上にお湯を使い、タンクが湯切れを起こしてしまうと、割高な日中の電力で沸き増しを行う必要が出てきます。

この「昼間の沸き増し」が頻繁に発生すると、電気代が大きく上昇する原因となります。 - 生活リズムが不規則な家庭

夜勤があるなど、家族の生活リズムがバラバラで、夜間に電気をまとめて使うことが難しい場合、オール電化のメリットである夜間電力の恩恵を受けにくくなります。 - 住宅の断熱性・気密性が低い家庭

断熱性や気密性が低い住宅では、エアコンなどの冷暖房効率が悪くなり、消費電力が大きくなります。

特に冬場の電気代が高騰しやすく、オール電化の光熱費全体を押し上げる要因となり得ます。

これらの特徴に当てはまる場合でも、省エネ性能の高い家電を選んだり、電力会社のプランを見直したりすることで、電気代を抑えることは十分に可能です。

オール電化と都市ガス併用の比較

オール電化住宅と、給湯とコンロに都市ガスを使用する一般的なガス併用住宅とでは、月々の光熱費はどのように変わるのでしょうか。

ここでは、標準的な4人家族をモデルケースとして、光熱費の比較を見てみましょう。

オール電化の大きなメリットは、ガス基本料金がなくなり、光熱費の基本料金が電気に一本化される点です。以下の表はあくまで一般的なモデルケースであり、実際の金額は季節や生活スタイル、契約プランによって変動します。

| 費用項目 | オール電化住宅 | ガス併用住宅(都市ガス) |

| 電気代 | 約15,000円 | 約10,000円 |

| ガス代 | 0円 | 約7,000円 |

| 合計光熱費 | 約15,000円 | 約17,000円 |

※上記は、東京エリアにおける一般的な使用量を想定した概算値です。

※オール電化は夜間電力の活用を前提としています。

このシミュレーションでは、オール電化住宅の方が月々約2,000円、年間で約24,000円光熱費を節約できる計算になります。

特に、現在プロパンガス(LPガス)をご利用の家庭では、ガス料金が都市ガスよりも高額なため、オール電化に切り替えることで、さらに大きな節約効果が期待できるでしょう。

電力会社のプラン別シミュレーション

オール電化の電気代を左右する最も重要な要素が、電力会社の料金プランです。

2016年の電力小売全面自由化以降、多くの事業者が特色あるプランを提供しており、ご自身のライフスタイルに最適なプランを選ぶことが節約の鍵となります。

ここでは、ライフスタイルの異なる2つの家庭を例に、プランによる電気代の違いをシミュレーションしてみましょう。

| ライフスタイル | プランA(大手電力会社の一般的なオール電化プラン) | プランB(時間帯別料金の幅が大きい新電力プラン) |

| 共働きで日中不在が多い家庭(夜間使用率が高い) | 約14,500円 | 約13,800円 |

| 在宅ワーク中心で日中も電気を使う家庭(昼間使用率が高い) | 約16,000円 | 約17,500円 |

※上記は特定の条件下での試算であり、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金は含んでいません。

シミュレーション結果から分かるように、日中不在がちで夜間に電気をまとめて使える家庭は、夜間単価が極端に安い新電力プランBのような尖ったプランを選ぶことで、より大きな節約効果を得られる可能性があります。

一方で、日中も在宅している家庭の場合は、昼間の単価が高騰するプランBを選ぶと、かえって電気代が高くなってしまうリスクがあります。

この場合は、昼夜の価格差が比較的なだらかな大手電力会社のプランAの方が適していると言えるでしょう。

現在では、多くの電力会社が公式サイトで詳細な料金シミュレーションを提供しています。

検針票(電気ご使用量のお知らせ)を準備して、ご自身の家庭に最適なプランを探してみることを強くおすすめします。

例えば、大手電力会社の東京電力エナジーパートナーでは、「スマートライフプラン」などのオール電化向けプランが用意されており、ウェブサイト上で簡単にシミュレーションが可能です。

オール電化で電気代を節約するための具体的なコツ

オール電化のメリットを最大限に引き出し、電気代を効果的に節約するためには、日々の少しの工夫が重要になります。

ここでは「家電の選び方」「生活習慣の工夫」「電力プランの見直し」という3つの視点から、今日からすぐに実践できる具体的な節約術を詳しく解説します。

賢い選択と工夫で、オール電化住宅の光熱費を大きく削減しましょう。

電気代を抑える家電の選び方(エコキュート・IHクッキングヒーター)

オール電化住宅では、給湯と調理を担うエコキュートとIHクッキングヒーターが電気代に大きく影響します。

長期的な視点で節約効果を高めるためには、導入時の製品選びが非常に重要です。

省エネ性能の高いモデルを選ぶことで、日々のランニングコストを確実に抑えることができます。

エコキュートの選び方

エコキュートは、ヒートポンプ技術を利用して空気の熱でお湯を沸かす高効率な給湯器です。

製品を選ぶ際は、以下の3つのポイントを確認しましょう。

第一に「タンク容量」です。

家族の人数やお湯の使用量に合わない容量を選ぶと、湯切れや無駄な沸き増しが発生し、電気代が高くなる原因になります。

一般的な目安は以下の通りです。

| 家族の人数 | タンク容量の目安 |

| 2~3人 | 300L |

| 3~5人 | 370L |

| 4~7人 | 460L |

| 5~8人 | 550L |

第二に「省エネ性能」です。

製品の省エネ性能は「年間給湯保温効率(JIS)」という指標で示されます。

この数値が高いほど効率的にお湯を沸かすことができ、年間の電気代を抑えられます。

カタログやメーカーのウェブサイトで確認し、できるだけ数値の高いモデルを選びましょう。

第三に「搭載機能」です。

太陽光発電システムと連携して昼間にお湯を沸かす機能や、人の出入りを検知して自動で保温する機能など、省エネに貢献する便利な機能が多数あります。

ご家庭のライフスタイルに合った機能を持つ製品を選ぶことで、さらなる節約が期待できます。

IHクッキングヒーターの選び方

IHクッキングヒーターは、ガスコンロに比べて熱効率が非常に高く、エネルギーの無駄が少ない調理器具です。

選ぶ際は「火力」と「機能」に注目しましょう。

高火力なモデルは調理時間を短縮できるため、結果的に電気の使用量を減らすことにつながります。

また、鍋の温度を一定に保つ機能やタイマー機能を活用すれば、無駄な加熱を防ぎ、効率的な調理が可能です。

さらに、使用する鍋やフライパンは、底が平らでIHに対応したものを選んでください。

鍋底が変形していたり、サイズが合っていなかったりすると熱効率が低下し、余計な電力を消費してしまいます。

電気代を削減できる生活習慣の工夫

最新の省エネ家電を導入しても、使い方次第で電気代は大きく変わります。

オール電化の料金プランは夜間の電力が安く設定されているため、その時間帯をいかに有効活用するかが節約の鍵となります。

日々の生活の中で少し意識を変えるだけで、電気代を効果的に削減できます。

エコキュートの節約術

エコキュートの電気代を抑える基本は、電気料金が安い深夜電力の時間帯にお湯を沸かしきることです。

そのためには「沸き上げ設定」の最適化が欠かせません。

多くのエコキュートには、過去のお湯の使用量を学習して自動で沸き上げ量を調整する「おまかせモード」が搭載されていますが、来客などで一時的にお湯を多く使った翌日は、必要以上にお湯を沸かしてしまうことがあります。

季節や家族の予定に合わせて、手動で「沸き上げ量を少なめ」に設定したり、数日間家を空ける場合は「沸き上げ休止」設定を活用したりすることで、無駄な沸き上げを防ぎましょう。

また、日中の高い電気料金での「沸き増し」を避けることも重要です。

お風呂の「追いだき」機能はタンクのお湯の熱を使うため、頻繁に利用するとお湯が不足し、昼間の沸き増しにつながります。

家族ができるだけ時間を空けずに入浴する、保温性の高い風呂ふたを使うなどの工夫で、追いだきの回数を減らしましょう。

時間帯を意識した家電の使い方

オール電化住宅では、エコキュート以外の家電も使う時間帯を意識することが大切です。

特に消費電力の大きい家電は、できるだけ夜間電力時間帯に動かすようにしましょう。

| 時間帯 | 推奨される行動 | 具体例 |

| 夜間(電力単価が安い) | 消費電力の大きい家電をタイマー予約で動かす | 洗濯乾燥機、食洗機、炊飯器の予約炊飯、スマートフォンの充電 |

| 昼間(電力単価が高い) | 電力消費の大きい家電の使用をできるだけ避ける | アイロンがけ、掃除機、ドライヤーの長時間使用、電気オーブンでの調理 |

このように、電気を使う家事を夜間にシフトするだけで、月々の電気代に大きな差が生まれます。

また、エアコンやテレビなどの待機電力も積み重なると無視できません。

長期間使わない家電は主電源を切るか、コンセントからプラグを抜いておくことをお勧めします。

最新の電力会社の動向と最適なプラン選び

電気代を根本から見直すには、契約している電力会社や料金プランがご家庭のライフスタイルに合っているかを確認することが不可欠です。

2016年の電力自由化以降、多くの事業者が電力市場に参入し、多様な料金プランが登場しました。

ご自身の家庭に最適なプランを選ぶことで、無理なく電気代を節約できます。

オール電化向けプランの比較検討

オール電化向けの料金プランは、深夜の時間帯の電力量料金単価が安く設定されているのが特徴です。

しかし、その「深夜」とされる時間帯は電力会社やプランによって異なります。

例えば、23時~翌7時までのプランもあれば、22時~翌8時までのプランもあります。

ご自身の生活が夜型か朝型かなどを考慮し、最も在宅時間が長く、家電を多く使う時間帯が割安になるプランを選ぶことが重要です。

また、最近の電気代高騰の一因である「燃料費調整額」の扱いは、電力会社によって異なります。

この調整額に上限を設けているプランや、独自の料金設定で影響を抑えている新電力も存在します。

料金単価だけでなく、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を含めた総額で比較検討しましょう。

定期的なプランの見直しとシミュレーション

最適な料金プランは、家族構成やライフスタイルの変化によって変わります。

子供の独立、在宅ワークの開始、新しい家電の導入など、電気の使い方が変わるタイミングは、プラン見直しの絶好の機会です。

多くの電力会社のウェブサイトには、現在の電気使用量や検針票の情報を入力するだけで、最適なプランを提案してくれる料金シミュレーション機能があります。

年に一度はこうしたシミュレーションを活用し、よりお得なプランがないかを確認する習慣をつけることをお勧めします。

複数の電力会社をまとめて比較できるウェブサイトなどを利用するのも効率的です。

オール電化を導入する前に確認すべきこと

オール電化は光熱費を一本化でき、節約につながる魅力的な選択肢ですが、すべての家庭にとって最適解とは限りません。

ご家庭のライフスタイルや住環境、将来設計によっては、期待したほどのメリットが得られない可能性もあります。

この章では、導入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、事前に確認すべきポイントを具体的に解説します。

ご自身の家庭がオール電化に適しているのか、客観的に判断するための材料としてご活用ください。

導入に適した家庭と条件(戸建て・家族人数など)

オール電化のメリットを最大限に引き出し、電気代の節約効果を高く実感できるのは、特定の条件を満たしたご家庭です。

以下に挙げる特徴に当てはまる項目が多いほど、オール電化への切り替えによる満足度は高くなるでしょう。

| 導入に適した家庭の条件 | その理由と具体的なメリット |

| 夜間に電気を多く使うライフスタイルの家庭 | オール電化向けの電気料金プランは、夜間電力の単価が安く設定されています。 共働きで日中は不在にし、帰宅後の夜に洗濯や食洗機を稼働させたり、エコキュートでお湯を沸かしたりするご家庭は、この恩恵を最も受けやすくなります。 |

| 新築または大規模リフォームを検討中の戸建て住宅 | 住宅の設計段階からオール電化を組み込むことで、配管や配線を最適化でき、設置コストを抑えられます。 特に、高気密・高断熱住宅との相性は抜群で、空調効率が向上し、冷暖房にかかる電気代をさらに削減できます。 |

| 太陽光発電システムを導入済み、または導入予定の家庭 | 昼間は太陽光発電で作った電気を自家消費し、夜間は割安な電力を購入するという理想的なサイクルを構築できます。 余った電気は売電したり、蓄電池に貯めて夜間や非常時に使用したりすることで、電気の自給自足に近づき、電気代を大幅に削減可能です。 |

| 家族の人数が多い、またはお湯をたくさん使う家庭 | エコキュートは、夜間の安い電力を使って効率的にお湯を沸かし、タンクに貯めておく給湯システムです。 お湯の使用量が多いほど、ガス給湯器に比べて給湯コストの削減効果が大きくなるため、4人以上の家族や、毎日湯船にお湯を張るご家庭に適しています。 |

| 火を使わない安全性やキッチンの清掃性を重視する家庭 | IHクッキングヒーターは火を使わないため、小さなお子様やご高齢の方がいる家庭でも火災のリスクが低く安心です。 また、トッププレートがフラットなため、調理後の油汚れなどもサッと拭き取るだけで済み、キッチンを清潔に保ちやすくなります。 |

オール電化に向かない家庭の特徴

一方で、ご家庭の状況によってはオール電化に切り替えることで、かえって電気代が高くなったり、不便を感じたりするケースも存在します。

導入を決定する前に、デメリットとなり得る以下の点についても必ず確認しておきましょう。

| オール電化に向かない可能性がある家庭の特徴 | その理由と懸念されるデメリット |

| 日中の在宅時間が長く、電気使用量が多い家庭 | オール電化向けの料金プランは、夜間電力が安い代わりに日中の電力単価が割高に設定されています。 在宅ワークや専業主婦(主夫)のご家庭などで、日中にエアコンや調理、その他の家電を頻繁に使用する場合、電気代が予想以上に高くなる可能性があります。 |

| 調理に強いこだわりがあり、ガス火を好む家庭 | IHクッキングヒーターは鍋を振って調理する中華料理や、直火での炙り調理には向きません。 また、IH非対応の調理器具は使用できないため、愛用している鍋やフライパンが使えなくなる可能性もあります。 料理が趣味で、火力を自在に操りたい方には物足りなさを感じるかもしれません。 |

| 極端に寒い地域(寒冷地)にお住まいの家庭 | エコキュートは、大気の熱を利用してお湯を沸かすヒートポンプ技術を採用しています。 そのため、外気温が著しく低い寒冷地では給湯効率が低下し、お湯を沸かすために多くの電力を消費してしまうことがあります。 寒冷地仕様の製品もありますが、ガス給湯器の方が効率的な場合も少なくありません。 |

| 停電時のリスクを分散させたい家庭 | オール電化住宅は、停電が発生すると調理、給湯、冷暖房といった生活に必須の機能がすべて停止してしまいます。 ガスを併用していれば、停電時でもガスコンロやガス給湯器が使える場合があります。 太陽光発電や蓄電池を導入していない場合、災害時のライフラインの脆弱性が懸念されます。 |

| 現在のプロパンガス(LPガス)料金が非常に安い家庭 | プロパンガスは都市ガスに比べて料金が高い傾向にありますが、地域や契約内容によっては非常に安価なケースも存在します。 現在のガス料金が安い場合、多額の初期費用をかけてオール電化に切り替えても、光熱費の削減メリットが小さく、投資回収に長い年月がかかる可能性があります。 |

オール電化を賢く使うためのQ&A

オール電化の導入を検討する際、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。

停電時の対策から、太陽光発電との連携、万が一の故障まで、賢くオール電化を活用するためのポイントをQ&A形式で分かりやすく解説します。

Q. 停電したら全く何も使えなくなるの?対策は?

A. はい、電力に依存するオール電化住宅では、停電すると調理、給湯、冷暖房など、ほとんどの設備が使用できなくなります。

しかし、事前の備えでリスクを大幅に軽減できます。

特にエコキュートは、停電時でもタンク内に貯まっているお湯や水を非常用の生活用水として利用できるという大きなメリットがあります。

具体的な対策を以下にまとめました。

| 対策の種類 | 具体的な内容とメリット | 費用の目安 |

| ポータブル電源 | スマートフォン充電や小型の調理家電など、最低限の電力を確保できます。 比較的安価で導入しやすいのが特徴です。 | 数万円~20万円程度 |

| 家庭用蓄電池 | 夜間に貯めた電気や太陽光発電の電気を使え、家全体の電力をある程度カバーできます。 停電時でも普段に近い生活が可能です。 | 80万円~300万円程度 |

| 太陽光発電システム | 日中であれば発電した電気を使えます。自立運転機能付きのパワーコンディショナが必要です。 蓄電池と組み合わせることで効果が最大化します。 | 100万円~300万円程度 |

| 調理器具の準備 | カセットコンロとガスボンベを備蓄しておけば、停電時でも温かい食事を作ることができ安心です。 | 数千円~1万円程度 |

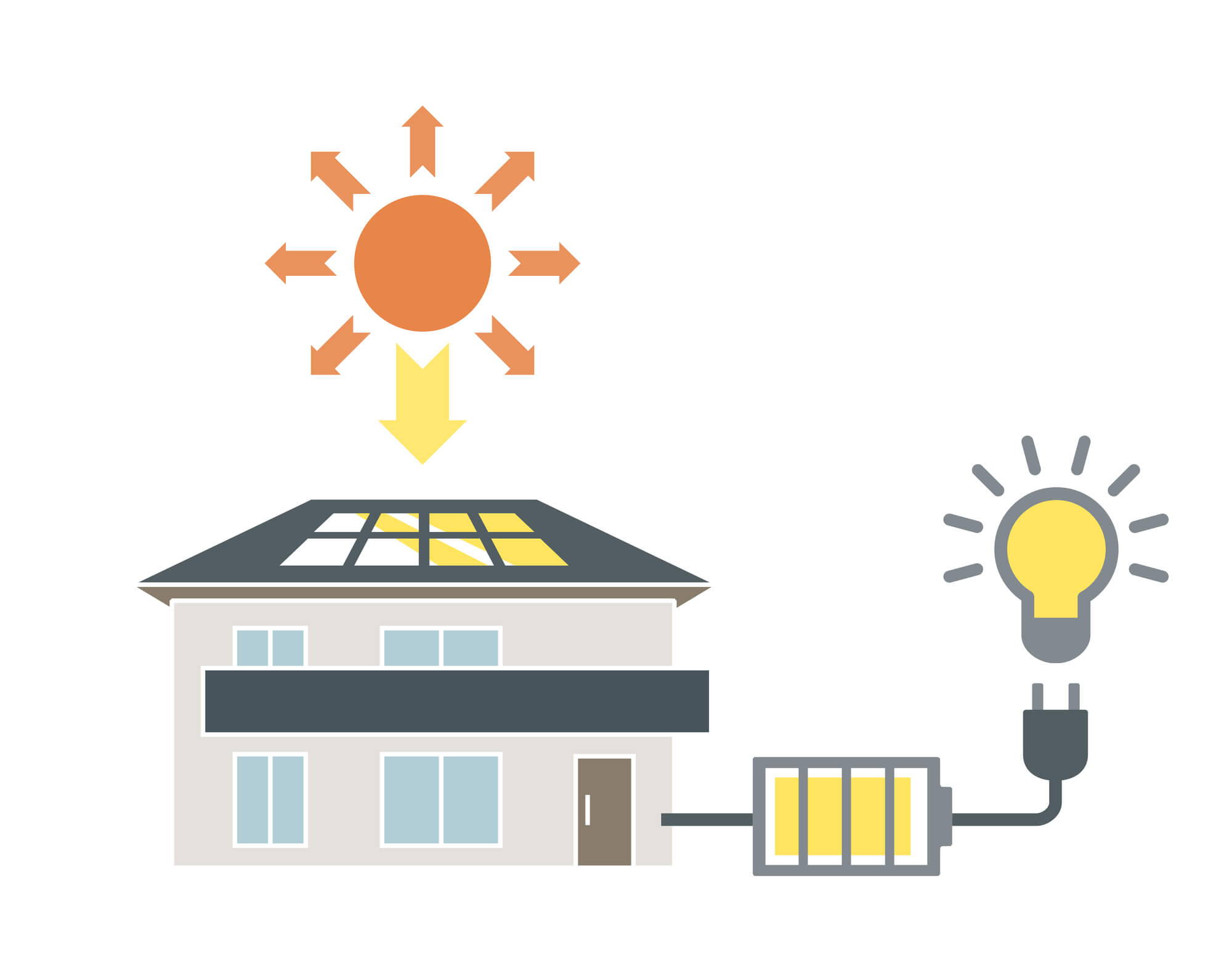

Q. 太陽光発電や蓄電池と組み合わせるともっとお得になる?

A. 非常に相性が良く、電気代の節約効果を最大化できます。

オール電化は夜間電力プランとの組み合わせが基本ですが、太陽光発電と蓄電池を導入することで、以下のようなメリットが生まれます。

- 電気の自給自足:日中は太陽光発電でつくった電気を使い、余った電気は蓄電池に貯めます。夜間や天候の悪い日は、蓄電池の電気や割安な深夜電力を利用することで、電力会社から買う電気を大幅に減らせます。

- 電気代高騰のリスクヘッジ:燃料費調整額の上昇など、外部要因による電気料金の値上げの影響を受けにくくなります。

- 売電収入と環境貢献:余剰電力を売電することで収入を得られます。また、再生可能エネルギーの利用はCO2排出量の削減にもつながります。

初期費用はかかりますが、長期的に見れば光熱費の大幅な削減が期待でき、災害時の備えにもなるため、オール電化とセットでの導入を検討する価値は非常に高いと言えるでしょう。

Q. エコキュートのお湯切れが心配です。

A. ご家庭のライフスタイルに合ったタンク容量を選べば、お湯切れの心配はほとんどありません。

エコキュートには、過去のお湯の使用量を学習し、毎日最適な湯量を自動で沸き上げる機能が搭載されています。

来客などで急にお湯を多く使った場合でも、リモコン操作で「沸き増し」ができるため安心です。

タンク容量の一般的な目安は以下の通りです。

| 家族の人数 | 推奨されるタンク容量 |

| 2~3人 | 300L |

| 3~5人 | 370L |

| 4~7人 | 460L |

| 5~8人 | 550L |

設置業者と相談し、家族構成や将来のライフプランも考慮して最適なサイズを選ぶことが重要です。

Q. IHクッキングヒーターが故障した場合の修理費用は?

A. 故障の症状や部品によって費用は大きく異なります。

IHクッキングヒーターの寿命は一般的に10年~15年と言われています。

メーカー保証期間(通常1年)を過ぎた後の修理は有償となり、出張費、技術料、部品代がかかります。

症状別の費用目安は以下の通りです。

- トッププレートのひび割れ・破損:3万円~8万円程度(交換が必要なため高額になりがちです)

- 電源が入らない・操作パネルの不具合:2万円~5万円程度(基盤の交換などが必要な場合があります)

- 火力が弱い・加熱しない:1.5万円~4万円程度(内部センサーやコイルの不具合が考えられます)

購入時に5年~10年の延長保証に加入しておくと、万が一の際に無償または少額の負担で修理が可能です。

また、火災保険の「破損・汚損」補償が適用されるケースもあるため、ご加入の保険内容を確認してみることをお勧めします。

Q. 災害時の復旧はガスと比べてどうですか?

A. 一般的に、インフラの復旧は電気が最も早いと言われています。

ガス管は地中に埋設されているため、大規模な地震などで損傷した場合、点検や修理に時間がかかる傾向があります。

一方、電線は目視での確認がしやすく、比較的早く復旧作業が進みます。

また、前述の通り、エコキュートのタンク内の水は断水時の非常用水として活用できるため、ライフラインが寸断された際の生活維持に役立ちます。

この点は、ガス給湯器にはないオール電化ならではの大きなメリットです。

Q. 賃貸住宅でもオール電化にできますか?

A. ご自身の判断でオール電化を導入することはできません。

賃貸物件の場合、給湯器やコンロなどの設備はオーナーの所有物であるため、変更するには必ずオーナーや管理会社の許可が必要です。

大掛かりな工事が必要となるため、許可を得るのは難しいのが実情です。

オール電化の暮らしを希望する場合は、最初から「オール電化対応」の賃貸物件を探すのが最も現実的な方法です。

また、分譲マンションの場合も、管理規約によって設備の変更に制限がある場合や、電力容量の問題で導入できないケースがあるため、事前に管理組合への確認が必須となります。

まとめ|オール電化で賢く電気代を節約するには

オール電化は、夜間の割安な電力を活用することで光熱費を大きく節約できる可能性があります。

その鍵は、エコキュートによる夜間の沸き上げや、IHクッキングヒーターのタイマー機能など、ライフスタイルに合わせた機器の効率的な使用です。

ただし、日中の電気代が割高になるプランが多いため、ご家庭の電力使用パターンを把握することが不可欠です。

導入前には複数の電力会社の料金プランを比較・シミュレーションし、最適な選択をすることが賢い節約につながります。

コメント